——“我们的家总在这座城市里”

“我的城市我的家,无论搬到哪里,至少我们都还在家里。”窑埠村的村民覃祖权这样说。为了配合窑埠古镇的建设,从小生活在窑埠村的他带着80岁的老母亲,搬离了窑埠街的家,于2013年春节前住进了位于学院路60号的安置小区鹿山嘉园。

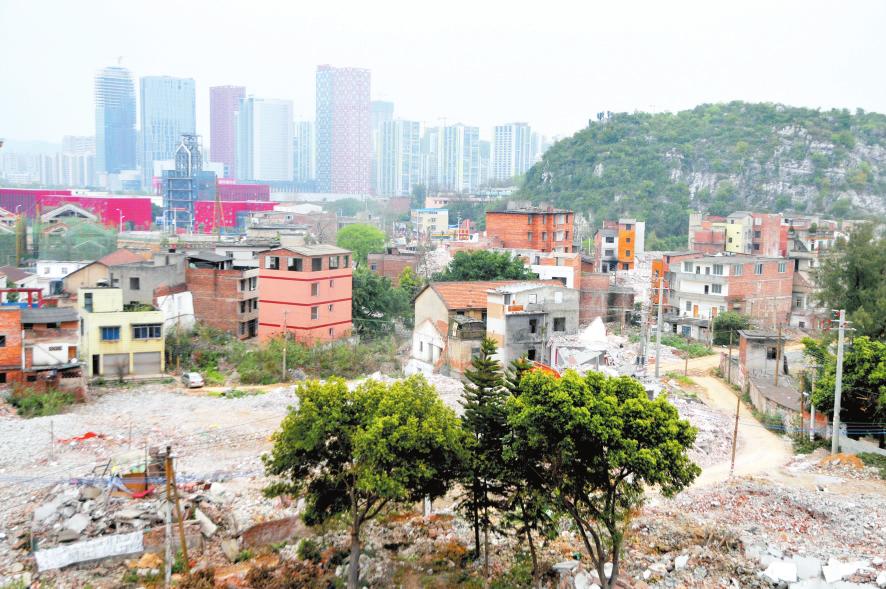

几乎每座城市的城建工作,都离不开百姓的支持和理解,窑埠古镇项目也不例外。据负责项目建设的市建投公司办公室主任王献忠介绍,窑埠古镇项目需征收670户人家的土地,项目启动至今,得到了大部分被征收户的理解和支持,到3月4日完成签约650户,完成率97.01%,覃祖权就是其中一户。覃祖权说,从他父亲到他,都是从小生活在窑埠街,窑埠街以各类窑居多而有窑埠之名,小时候窑埠街是热闹繁华的街市,后来随着柳州城市的发展,这条街慢慢没落,2004年前后窑埠街基本变成冷清的街道,也正因如此,窑埠街周边的生活环境也每况愈下。

“如果没有政府的规划,窑埠街的环境会更加糟糕,更不要说重现往日的风采。”覃祖权说,他知道搬离生活了几十年的地方从情感上有些不舍,但是政府也是为了把城市建设得更加美好。于是他很早就签了房屋征收协议,政府也没让他吃亏,按照1比1.2的产权置换政策,覃祖权一家得到了四套新住房。

与覃祖权一样支持窑埠古镇建设的还有原来住在窑埠街的巫静女士。她说自己祖祖辈辈生活在窑埠街,自家三层的楼房,有天有地、还有当街的小门面,全家生活过得不错。她说,最初听说这里要搞建设需要村民搬家时,也有一肚子的不痛快,因为舍不得自家的小楼和街坊邻居。但随着政府的宣传逐渐深入,巫静渐渐想通了,窑埠街这么大块地方,如果没有政府部门来牵头建设,这里永远是破旧的样子,与其这样生活几十年,不如让其旧貌换新颜。最后,巫静在其所在的村民小组里第一个带头签了征收补偿协议。如今,巫静临时居住在出租屋,等文昌苑的新住宅建好就搬。

像覃祖权和巫静这样的被征收户还有很多,也正因如此,整个窑埠古镇涉及的被征收户仅剩20户未签约。王献忠说,未签协议的被征收户主要是对补偿安置期望值过高。虽然项目指挥部、城区政府、业主单位等多次与被征收人协商,宣传政策、解释法规,但仍未得到被征收人的支持;选择货币补偿的被征收人大部分不接受现有的补偿价格,要求住宅按平均15000元/平方米进行补偿,有的甚至提出要46000元/平方米的补偿;选择产权调换的,又不接受海馨嘉园、金盛广场等现房及在建的文昌苑小区。

为推进整个窑埠古镇的建设,项目业主单位对被征收人房屋征收存在的问题及提出的合理要求,及时组织相关部门单位解决;对坚持提出不合理要求的,也将申请相关部门进行行政裁决。

上一篇: 今年我市要加强食品安全监管让老百姓吃下定心丸 || 下一篇: 全国政协委员文和群会上提交五件提案