●刘江平(题字)

听说平山镇有个清代古村落——堡底,早想一探究竟。最近,终有机会三探堡底。经采访、实地探寻、考究、查阅平山堡底吴氏族谱,现作些介绍,以抛砖引玉,就教于方家。

当年辉煌有迹可寻

鹿寨县平山镇青山村堡底屯距平山镇政府所在地约2.5公里。距鹿寨县城40公里,柏油路直达。

据堡底屯《吴氏族谱》记载,堡底始祖(当地吴姓人称“总太公”)吴祖胤,字永锡,康熙年间因军功任永宁州参将,诰封昭勇将军。吴祖胤一生配九妻妾:沈、罗、黄、萧、王、廖、潘、金、莫氏,生十六子(以后称十六房,当地吴姓人亦叫十六个太公)。现住堡底屯的吴氏,乃是二房吴文灿、十房吴文燧和十二房吴文熥的后裔,其中,以十二房吴文熥后裔居多。

吴祖胤辉煌时,在堡底曾有堡兵140名。堡兵各有役田耕种,但得听其随时调动指挥。康熙年间,吴祖胤去世后,平山人感其德,立祠于平头圩,并塑其象以为纪念。为便于子孙祭祀,遂迁其祠于堡底村山上至今。(《吴氏族谱》第7页)

1993年堡底族人整理的另本《平山堡底吴氏族谱》记载:“立祠于平头新造圩”。

两本族谱记载有出入,“平头圩”与“平头新造圩”在哪里?是不是一个地方?

一说平头圩就是现在的堡底村。那么,“平头新造圩”又在哪里?一说在平山镇附近一个叫新造的小村子,理由是此村有“新造”二字。

众说纷纭,莫衷一是。

随着考察的不断深入,信息的不断丰富,笔者作出了一个推断:两本族谱中的“平头圩”、“平头新造圩”是同一个地方,均指现在堡底村北面约两公里的行止(地名)。“平头圩”,应该是省略了“新造”二字,相对于“平头圩”来说,这个圩场较晚,故名“平头新造圩”。理由如次:

其一,行止一带平缓,来往方便,且有水源,具建立圩场的条件。

其二,行止方圆20来亩,砖头瓦砾随处可见,遗址之状较明显,吴家一座祠堂应该没有那么大的面积,而20来亩面积的圩场,倒是有可能的。

其三,有一条由堡底至行止的小路,小路长约2公里,宽约2尺,由青石铺就。跨沟处建有青石桥,青石桥由两块开凿成型的青石铺就,桥长约1.5米,宽约80公分。青石小路与青石桥至今保存完好。行止有圩场、有吴家祠堂,吴家修一条青石路到行止,便于行走,就有可能了。

其四,据平山一带老人回忆,在中渡至平山的公路未修建前,堡底至中渡的老路是堡底顺着青石小路到→行止→大元→拉寺→里号→金洞→中渡。也就是说,在公路未修建前,行止一直是交通要道。圩场处于交通要道是比较正常的。

其五,平山镇附近那个叫新造的小村,据《鹿寨县地名志》记载:“建村于1920年,当时属新建村,故名。”很明显,新造村场历史不算悠久,不可能是族谱中写的“平头新造圩”。

其六,《鹿寨县地名志》记载:平山街“据石碑记载,原名平头圩。清朝中期(约公元1758年)即有此街,因此地大小石头林立,平地拔起,故称平山,沿用至今。”由此可知,族谱中记载的平头圩也不是现在的堡底村。

当然,这仅仅是推理,没有文字记载,姑且算是一家之言吧。盼望着专家、学者的考证、指教。

当年,整个堡底屯,包括村后的小山,全有围墙团团围住,十分安全。围墙异常坚固,由灰沙筑就,厚约60公分,高约1.8米。村前的围墙外,有一道护村沟,宽约2米。年长月久,因各种原因,围墙逐渐消失。村前六七百米长的一段,是上世纪70年代末、80年代初,为扩大村落而毁掉的,十分可惜。

至今在登上后山的石径小路上,虽经300多年的风风雨雨,仍有部分围墙屹立不倒,见证着堡底村的变迁。

堡底村圆门

当年,堡底一字儿排开建有五栋楼房。楼房高大,青砖到顶,为具有徽派特点的南方民居。每个封山都高出屋顶,呈阶梯状,可有效防止火灾蔓延,名曰封火山墙。

中间一座楼房有五进,其余两侧四座楼房为四进。每座楼房中间有天井。每座楼房内部有小门连通,五座楼房又分别有圆门或小门相连通,家人可在五座楼房之间来回穿梭、嘻戏,很是方便、安全,极富古时大家族的气派。

每座楼房之间,均有用青石板铺就的宽约1.2米的巷道,其中主巷道稍宽。每条巷道都有前、中、后三个门楼。每个门楼均有推笼门。推笼门脚均是青石板凿成,推笼杠直径约10公分(现留存的推笼门脚可做佐证),非常坚固。一到晚上或遇紧急情况,将推笼门关上,使用冷兵器是很难攻入的。

堡底村老街巷

每条巷道旁,是自后向前流水的排水道。排水道亦是灰沙筑就。堡底村人口从当年的100多,发展到现在常住人口450多(堡底吴氏人口至今已达4000余人,分布于平山镇、中渡镇各地),历经300多年,但从来没有发生过内涝,可见当年排水工程的科学。

据说,当年建房时,吴家请了十来个广东师傅到堡底来烧砖、烧瓦、凿石条、盖房子。时间竟达十来年之久。当年未婚的青年,吴祖胤帮他们讨老婆,让他们带家属回去。也就是说,一人光身而来,十来年后,带着老婆孩子一家子回去。

五座楼房中部前面有一戏台。戏台面积约40平米,逢年过节、喜庆之日,会请来戏班唱大戏。除全村一百几十人全来看戏外,附近十里八乡的村民,也都呼朋唤友赶来看戏。当然,瞄准商机的小商贩也会赶来叫卖小吃,摩肩接踵,熙熙攘攘,十分热闹。戏剧内容大多是大家喜闻乐见的《劈山救母》、《杨家将》之类。

五座楼房前面竖有桅杆,逢年过节便高挂灯笼、彩旗。桅杆有三根(一说五根),三根桅杆距离长达约100米。当年,这五座楼房的吴府,很是威严,凡经过者,武官必须下马,文官必须下轿,以示敬畏。桅杆底座高1.5米,座上雕有文字,说明历史。现存的桅杆底座,是十来年前人们不小心撞倒的,至今在等待着人们的恢复。

恢宏的建筑,什么时候衰败的呢?据村民说,堡底村毁于二次战火。一是在上世纪二三十年代的一次土匪抢劫,更为严重的是日寇侵略,打到堡底,将堡底所有建筑放火焚烧。至今一些木质建筑,还残留着大火焚烧过的痕迹,见证着日寇的残暴。

进士牌匾昭示文化底蕴

堡底村吴家菊收藏的进士牌匾

堡底村不但建筑宏伟,也具有很深的文化渊源,家教甚严。据村里的老人说,他们的长辈经常讲,当年吴氏家族平常都是衣着整齐,神态端庄,绝对不许穿无跟鞋,即拖鞋之类的。如小孩稍有违反,那是要用烟袋斗伺候的。尤其对女子的管教更为严格,得遵守“笑不露齿,言不高声”的古训。

由于教育良好,300多年来堡底吴氏家族出了不少文官、武举。吴元鸿,字凌云,是乾隆年间丙午科武举人;吴元鵾,字翥云,嘉庆年间官至州司马;吴元凤,字紫庭,是嘉庆丁卯科举人……

当然,最被堡底吴氏人津津乐道、引以为荣的,是他们村出了两个进士——其中一个进士名叫吴元,但这只是口头流传,吴元是否真是进士,没有资料佐证,待考。另一个进士名叫吴振钟,传说他是进士最有力的证据,就是有一块进士牌匾,至今还保存完好。

这块牌匾现保存在堡底吴家菊家中。该牌匾为樟木材质,宽60厘米,长174厘米,厚3.6厘米。牌匾正中为遒劲的“进士”二字。牌匾题头:“钦命广西全省提学使司李为”。牌匾落款:“大清宣统二年岁贡生吴振钟 立”。由于年代久远,字迹已斑斑驳驳。

村民都说,吴振钟是进士。民间流传,也说吴振钟是进士。牌匾的主人吴振钟何许人也?是否进士?值得一探。

牌匾的落款写得很清楚,吴振钟是个贡生,并不是进士。既然是贡生,为什么又题为“进士”?目前虽还没有找到确凿的证据,但从吴振钟墓碑上的文字,也可作佐证。吴振钟墓碑上写着:“皇清例授进士民故满寿显考吴公讳振钟老大人府君墓”。所谓“例授”,是循例而授的意思。这就说得明明白白,这仅仅是循例而授罢了,并不是真正中了进士。也许,只要中了贡生,就可以“循例而授”赐挂进士牌匾,以光宗耀祖,是当年的一种风气吧。何况吴振钟是两次高中贡生呢!

经牌匾现在的拥有者,68岁的吴家菊说,吴振钟是他的祖父。吴振钟聪颖异常,当年一举就高中进士(实际是贡生)。进士功名荣耀无比,十分难得。(即使是贡生,也难能可贵。)但吴振钟却不当一回事,不久,就将功名卖了。家中老人知道后,将他痛骂一顿。但吴振钟却轻轻松松地说:“吵什么吵,明年我又要一个功名回来就是了!”果然,第二年,吴振钟又考中了进士(贡生)。由是观之,可见其才学不凡。用当下时髦的话说,此公堪称“考霸”。

牌匾中,“提学使司李”又是谁呢?当为广西提学使李翰芬。李翰芬,广东中山县人,光绪二十年举人,光绪二十一年进士,光绪二十一年~光绪二十四年任庶吉士,光绪二十四年任翰林院编修,光绪二十八年任国史馆协修官,光绪二十九年任翰林院编书处协修官,同年任湖北乡试正考官,光绪三十年任国史馆纂修官,光绪三十一年任翰林院编书处详校官,光绪三十二年~宣统元年任广西提学使(署),宣统元年~宣统三年任广西提学使,民国二年任广东省教育司长。

牌匾落款是“大清宣统二年”,这时,正是李翰芬任广西提学使的时间。因此,“提学使司李”为李翰芬,应是确实的。

山顶上曾经的风光

堡底村东北边,是一座小山,村里人称之为寨子,堡底村靠山而建。沿着蜿蜒而上的残存石级登山,一路上有至今保存完好的灰砂墙护卫着。小山不高,也就40来米垂直距离。

登上小山,回首俯瞰,整个堡底村尽收眼底:屋顶重重叠叠,各具神态;良田千顷,桑麻郁郁葱葱;间或几声鸡犬相闻,更添丰收祥和之态。

小山顶是一块约5000平米的平地,现在是杂树、藤蔓、野草萋萋,但仍依稀可见当年建筑的痕迹,仍有石砌围墙遗迹。

据老人说,当年在山顶上,前后依次建有花婆庙、吴氏宗祠和学堂。花婆庙里供奉着花婆神奶,这神祗保佑着人们风调雨顺,五谷丰登、人丁兴旺。花婆神奶用大木雕成。庙门额上,悬挂着一块匾,与进士牌匾同样大小厚薄。

吴氏宗祠记载着堡底的传承和变迁,其中祠堂对联“派衍吴江渊源不隔专诸巷,庭开粤峤堂构相传内茼乡”,足以证明平山堡底吴氏来自于江苏吴江的吴氏支系。

在吴氏祠堂的后面,建有成人学堂。农活之余,本村及附近村屯的村民均可来此学习,现年83岁的吴莲蓉老人,就曾在这里读过书。

山顶上还悬挂着一口大钟。大钟直径约1米,高约1.5米。每当钟声响起,五六公里以外的村庄,如芝山一带,都能听见悠扬的钟声。

可惜,大钟在1958年“大跃进”时被拿去炼铁,其他,都毁于文化大革命扫“四旧”时。

山顶下来不远处,有个不深的岩洞——地岩。地岩顶上镌刻着小篆“福禄寿”三字,至今仍十分清晰。据村民说,这三字是民国时期吴启湘所镌刻。

村民还说,地岩里原供奉着一长方形香炉。香炉长约80厘米,宽约40厘米。不知源于哪个年代,香炉缺了一只脚,成了缺腿香炉。

关于这个缺腿香炉,倒是有一个传说:香炉原本是花婆庙里烧香祭神的器物。有一天,香炉奉花婆神的指令,下山去与来犯的犀牛作战。在堡底村前西南面的深潭水塘里,香炉与犀牛各展功夫,拼命厮杀,恶战了一天一夜,终于驱除了犀牛。可是,香炉也身负重伤,被打断了一只脚。它回到地岩处,因伤势太重,再也无力攀上山顶,只好停在这里。后来,人们为了纪念香炉保卫家乡的英雄壮举,就将他供奉在地岩里——这就是香炉为什么缺了一只脚的传说。

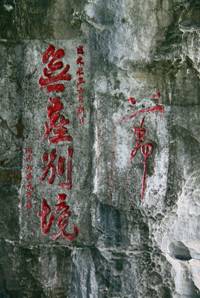

西祖岩——吴家岩

堡底附近,有一处鹿寨县文物保护单位——西祖岩。西祖岩又叫金洞岩、红岩。岩里有座庙,庙里供奉着观音菩萨。由于这座庙是当年堡底吴家后裔出资修建的,因此又称之为吴家岩。至今,附近年老村民仍沿袭称之为吴家岩。

吴家岩距堡底村十二三里,吴家为什么会到这里来建庙呢?原来,这里的水田当年也是堡底吴家的。中渡、平山一带流传着两句顺口溜:“莫家霸四十八弄山,吴家霸四十八弄田”。(莫家指芝山莫梦贤家族)堡底吴家的水田非常之多,现平山、青山、石龙、芝山、榨油、龙婆、中村、屯秋村民委一带方圆几十里的水田,当年大多是堡底吴家的。因此,吴家在自己的地盘上建庙,就不足为奇了。

吴家岩有这么一个传说:

当年,吴家财主到金洞村一带收租,当晚住在金洞村。这天夜里,吴家财主作了一个稀奇的梦,梦见一个山洞里有很多羊,那羊全是金银做成。第二天早上醒来,吴家财主问村里人,哪家养有羊?村民回答:“没有。”但这个梦太清晰、太奇特,吴家财主要探个究竟。

吴家财主来到一个叫“表送”(壮语,意为“直直的石山”)的山上,在表送半山腰,发现了一个岩洞,他赶忙进到山洞里——他惊呆了:山洞里全是金羊、银羊!于是,就把这个洞叫金洞,金洞旁边的村子叫金洞村——这就是金洞村名的来历。

1966年文化大革命期间,“破四旧”,“立四新”,金洞村被改名红岩村,直到今天。据《鹿寨县地名志》记载:红岩村“约建于明万历年间。村后一石岩内有一座佛像,原名佛岩村。解放后1950年改名金洞。文革期间(1966年)改用现名”。

因为这梦中的传说,或传说中的梦,吴家投资在山洞里建了庙,把观音菩萨供奉在这里,把这座岩洞叫“西祖岩”。(意为“西方佛祖来到的岩”)

沿着石阶拾级而上,约四五百米,就可来到西祖岩。

西祖岩石阶

沿途,有吴家十二房后裔吴元鸣的石刻“觉路”,到了岩洞,又有吴家十二房后裔吴元鹍、吴元鹤的石刻,再加上“功德碑”的碑文,这些,充分证明了这座庙宇确实是堡底吴家所建。

西祖岩石刻

石阶有护栏,护栏由开凿成型的青石做成,高约80公分,每间隔2.5米左右有一石柱。石柱上有一石头打磨而成的圆球,圆球上有一石雕狮子。可惜这护栏、石柱几乎损坏殆尽,现在我们看到的,是最近国家拨款修建的石级。但是,在石阶旁,不时可见遗留下损毁严重的栏杆、石柱。这些幸存的残体,在默默地述说着过去的鼎盛。

据现年78岁的退休老师易吉林回忆说,1954年他读初中时,老师带他们来到这里,他清楚地记得,庙里有一座大钟,大钟由青铜器铸成。他很好奇,亲自予以丈量。这座大钟高71公分,口径62公分。此钟正面有图案,图案为波涛汹涌的大海上,一轮红日喷薄而出。图案两旁是一副对联,上联是“风调雨顺”,下联是“国泰民安”。图案下面铸有“嘉庆二十五年制”字样。当然,这是易老师的记忆,不知确否?

据此可知,此钟制于嘉庆二十五年(公元1821年)。而据“功德碑”记载,西祖岩庙建于乾隆年间。那么,是先有庙,再请大钟进来是无疑的了,这也符合常识。

屈指算来,此庙距今已有二三百年历史了。

1996年,中渡镇重修武庙。易吉林老师曾亲自去到红岩屯,想重金收买该钟,移入中渡武庙,但该村老人却说:“这是祖上留下的,是庙里的器物,不管多少钱,我们都不敢卖。如果卖了,那是要断子绝孙的。”不管用什么办法,老人就是不松口,易老师只好悻悻而归。

然而,时至今日,岩还在,庙也初步恢复,但大钟却不知何时下落不明了。

堡底吴家过去每年都要到庙里拜祭的,每逢大事、喜事,也会去拜祭,祈求祖上的保佑。

离西祖岩约30米,有一座花王庙,供奉着花王神。在花王庙旁,有一块道光二十八年的《重修花王庙碑》。

在花王庙旧址旁,有一处约七八平米的、尚有两道墙的遗址,据一同考察的红岩村老人罗贻旺(72岁)、罗谋刚(66岁,英山小学退休老师)说,这是当年为香客自己煮饭搭建的房子。

一块石碑、一处遗址,见证了花王庙当年的旺盛。

这一切,我们可以想见,堡底吴家当年是多么富有、多么辉煌!

吴家贞节牌坊

堡底到中渡方向约1华里的路上,曾经有一座贞节牌坊。这座牌坊也跟堡底吴家有关系。

这座牌坊全用成型青石镶嵌而成,不用一点灰浆。宽约5米,高约6米,左右各有一侧门,侧门宽约1米。牌坊分上下两层,上层中央有“贞节”二字,“贞节”二字是竖写而非横排。

这座牌坊有点奇怪:上层左边向内有点倾斜,人在下面,肉眼可以看出,倾斜度约有一二寸。

牌坊为什么倾斜呢?实际情况应该是年代久远,历经风霜雨雪而致。然而,牌坊上的倾斜,却附会出一个传说:

有一女子,与堡底吴家男子订了婚,尚未过门,吴家男子就因病去世了。但此女子仍嫁到吴家,终身不再婚配。这种“从一而终”的行为,很符合封建礼教的贞节标准。堡底吴家人为了表彰这种品行,投资竖起了这座牌坊。牌坊即将完工的一天,那守寡女子步出家门,正好看见一公鸡在“踩飞”(方言,即交配)。这女子于是有感而发,叹息道:“头牲都能成双成对,我却要守活寡一辈子!”不知这话怎么传了出去,老天爷觉得此女心还不够诚,仍有思春之心思,于是就把牌坊弄倾斜了些。按老天爷的意思,这是对该女子的警戒吧。

传说毕竟是传说,是否确有其事姑且不论,但有一点却是真实的——这座牌坊是堡底吴家修建的。

翻开平山堡底吴家族谱,不难找到印证。堡底吴氏族谱27页明白记载:“振铨,行三,字横臣,配覃氏,……覃氏出自三门隘友英公之女,旌表节孝,孺人葬大元村后弄。振锦,六品军功,字炳耀,行四,配徐氏,……旌表节孝……”

再对堡底吴氏后裔求证,吴氏后裔十分肯定地说:这是我们堡底吴家建的贞节牌坊,当年,振铨公娶了中渡镇贝塘村三门隘屯覃友英之女,生下三个女儿,在回三门隘岳父家探亲时,不幸染病身亡,遂就近葬于三门隘(至今,坟茔仍在三门隘),覃氏30岁左右守寡,终身不再婚嫁,吴家感其德,为其立牌坊。

这座贞节牌坊被毁于文化大革命“破四旧”时。

我们一行探寻者,在堡底村吴家贵老人(72岁)的带领下,披荆斩棘,下到“牌坊桥”下,寻找遗留下的“牌坊石”踪迹。果然,在牌坊桥涵洞里,发见了几块“牌坊石”,长的约1.5米,短的也有近1米,厚有10来公分。这些“牌坊石”,正在默默地奉献自己,疏导着流水,做着建桥铺路的公益事业。

现在,堡底村还留存着一些古物、古建筑。诸如:“进士”牌匾、桅杆座、古街巷、古圆门、古门窗、古廊柱、古推笼门脚、喂马槽、围墙、青砖、封火墙、排水沟、地岩上的“福禄寿”三字、西祖岩、牌坊石……。这些留存的古物、古建筑,如能加以保护、修缮、开发利用,作为一个传承文化的典型,作为一个旅游景点,是很有价值的。

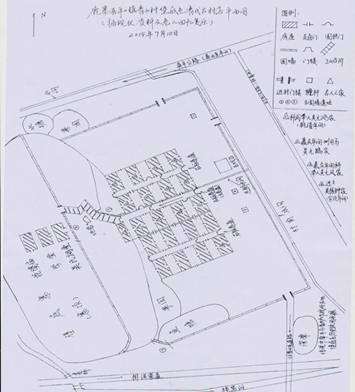

鹿寨县平山镇堡底屯清代古村落平面图(据现状、资料、老人回忆绘制)

吴宏礼绘制 (吴宏礼系十二房吴文熥后裔)

(信息来源:鹿寨文史资料第十五辑)