——文化柳州满天彩霞

柳州,百里柳江之上,文化之水汇成滔滔之势,在2011中国柳州国际水上狂欢节里,掀起欢乐高潮,波涌国内,声震海外。

按照市委书记陈刚在市十一次党代会报告中提出“打好文化发展升级战役”,加快柳州由广西文化大市向广西文化强市转型的宏大思路,以近乎完胜的姿态,赢取了“十二五”开局之年柳州文化建设的漂亮一役。

山滋水润,“文心”独具;寻流溯源,创新引领。

高屋建瓴、卓尔不群的文化柳州建设,之所以能在广西品高一格,离不开长期以来、特别是近期我市文化建设的不凡举措。

对文化建设高度重视的 市委书记陈刚多次强调,“皮之不存,毛将焉附”,文化是城市之魂。柳州经济发展、社会建设的成就,离不开城市文化“软实力”的智能推动,文化既是柳州“经济升级,城市转型”的发展核心动力,也是柳州“五美五好”的城市价值体现。

龙头文化点石淬炼成金

“十一五”期间,我市文化建设的财政投入逐年增多。在“文化建设十大工程”、文化设施和场馆、文博事业发展、各类群众文化活动、文化艺术创作等诸多方面的投入达11亿多元。

新辉耀眼的柳州文庙,惠民为本的“柳江明珠”,广西唯一、西南规模最大的军博园,即将在央视“开屏”的国内第一部30集电视连续剧《刘三姐》,已在央视热播的国内首部动画教育电视连续剧《心灵之窗》……近两年,“文化建设十大工程”,形成了柳州文化建设的龙头效应。它推动我市文化建设处于一个不断创新的发展加速期;出现了前所未有的文化繁荣景象;增强了柳州的文化创新力和传播力;极大满足了柳州人民日益增长的精神文化需求;扩大了柳州对外交流的城市影响力。

这些民生为本,大处着眼的文化工程建设,大手笔,大思路,大视野,大架构,成为远者来、近者悦的国内文化盛事。

紧接着,完成一个,增补一个。新增的“博物馆群”建设、2011中国柳州国际水上狂欢节、30集大型儒学文化动画片《论语》、新排大型舞台剧、30集工业题材电视剧、千个阅报栏等6个项目,已经扩容为我市的文化新军。

历史名城文脉历久弥新

珍惜历史,才懂得珍视现在。

柳州是中国第三批“历史文化名城”,这座可深挖潜的“文化金矿”。在我市得到科学的保护性开发,可持续利用。2006年6月,国务院将胡志明旧居、白莲洞遗址、鲤鱼嘴遗址、柳侯祠碑刻、昆仑关战役旧址等5处9点公布为全国重点文物保护单位,实现了柳州市区内“国保”零的突破。至此,我市共有8处11个点的全国重点文物保护单位。2010年,杨廷理及其家族墓群、柳州市摩崖石刻、机场及防御工事群旧址、明代东门城楼及城墙遗址等4处不可移动文物,也已纳入第七批全国重点文物保护单位申报的审核程序中。

“城绩”斐然的考古发掘,让我市一大批文物“涅槃”“新生”。2008年至今,我市共复查文物点627处,新发现文物点650处。特别是由中国社科院考古研究所领衔实施的柳江流域文物调查成果显著,其中都乐-帽合史前文化遗址群,被国家文物局列为2008年度全国文物普查的重大发现。

“非遗”文化的保护传承,柳州亦走在广西前列。获公布为国家级非物质文化遗产名录4项,自治区级非物质文化遗产名录14项。荣获国家级非物质文化遗产项目代表性传承人称号3人,荣获自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人称号16人。“非遗”普查从2006年迄今,共采录到6县4城区各类非物质文化遗产资源普查信息约6000条,涉及民间文学、民俗、民间美术、传统医药等10个种类。并编撰印制《广西非物质文化遗产普查资料汇编·柳州市卷》。

惠民为民城乡群文活跃

惠民为本,贴近民生。我市城乡公共文化服务体系建设重心下移,服务下移,进入民生为本的“服务创新发展期”,让更多的人民群众享受文化发展成果。将群文活动从“唱唱跳跳”的一般性文艺活动组织,向公共文化服务体系建设转型升级,丰富了柳州老百姓的多元文化生活。

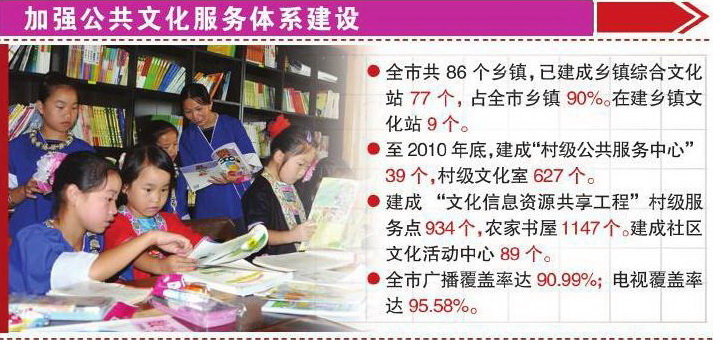

全市共86个乡镇,已建成面积达标的乡镇综合文化站77个,占全市86个乡镇的90%,在建乡镇文化站9个。939个行政村,至2010年底,建成“村级公共服务中心”39个,村级文化室627个,建成“文化信息资源共享工程”村级服务点934个,农家书屋1147个。建成社区文化活动中心89个。全市广播覆盖率达90.99%;电视覆盖率达95.58%。

同时,还为基层文化骨干提供免费培训,大力组织和推动群文活动的开展。

2010年8月获得国家文化部群星奖的“柳江之夏”群文系列活动,与“龙城金秋”“全市农村文艺会演”“刘三姐大舞台”活动并列,成为柳州的四大群文品牌,创造着城乡同乐的文化之美。

通过柳江之夏、龙城金秋、基层服务号、农村文艺会演、农民文化艺术节等群众文化载体,我市大力抓好文化阵地建设。

广泛组织开展发展广场文化、社区文化、农村文化、校园文化、企业文化等。已在我市社区、村屯培育各类艺术团、山歌队、彩调队、芦笙队、腰鼓队、器乐队、龙狮队1206支,19000多名业余演员,活跃于我市六县四城区的文化热土,年演出量达上万场次。

体制激活产业初现成效

文化体制改革成为柳州文化大发展大繁荣的强大引擎。不断深入的文化体制改革,极大地释放了文化生产力。为柳州的文化事业和文化产业发展注入源源不断的活力。

也催生了柳州文化发展的新纪元,文化体制改革初见成效。广播电视改革深入推进,广电系统实现“局台分开”,成立了“柳州广播电视台”。专业艺术剧团改革为全区先行,将原有市歌舞团、桂剧团、彩调剧团、粤剧团和柳州文化艺术中心的文化资源整合,组建柳州市艺术剧院。柳州市文化市场综合执法支队挂牌成立,将原来的文化、广电、新闻出版系统的执法队伍三合一,文化市场综合执法改革取得初步进展。

2010年,新闻出版服务业年生产总值近5.2亿元。成为我市文化产业的主力军。

文化休闲娱乐、网络文化服务业的年营业总额达2亿多元。旅游文化服务业年均增长17%,年收入达68.2亿元之多。

外拓内引提升文化品位

文化走出去,与文化引进来相辅相成。

2010年晋京展演的苗族歌舞《风从苗山来》,2011年3月晋京在国家大剧院展演的《八桂大歌》,2010年赴京展出的“画家眼中的大苗山”“美丽柳州———民族风情台湾花莲凤林书画作品展”等,皆为我市精品文化走出去的成功案例。文化引进来也看点良多,“优秀剧目月月演”让龙城百姓在自家门口就能欣赏到精品剧目。今年初至今,已引进16个国内外优秀剧目入柳商演。

2011中国柳州国际水上狂欢节,更是我市文化引进来、走出去的有机结合成功典范。非洲的手鼓、热情的桑巴曲、苏格兰的风笛,在柳州激情震响。52个国家外籍演员,为柳州人民献演令人醉美的异域风情。还有应邀来自国内的56个民族的“原汁原味”代表,以别具一格的民族方阵展示出绚烂无比的多元文化色彩。央视著名主持,大腕级演艺明星,国内各级媒体,荟萃一城,盛聚柳州,在共享柳州文化精彩、精妙的同时,也通过各种媒介,为柳州文化的不同凡响喝彩,向八方传播———柳州“文”名,声闻遐迩。

文艺创作处处繁花胜景

襟怀开放,包容和谐的文化环境,耕耘出我市文艺作品创作的丰收场景。涌现出大量为历史剪影、为时代作传、为人民立言的力作。“十一五”期间,共出版、发表、小说作品50余部(篇),散文作品100余篇,诗歌集7部1000余首,大型报告文学作品5篇;涌现出《柯天国市井小说》《中国侗族在三江》等优秀出版物。影视作品创作也是繁花胜景,“十一五”期间,创作和产生了电视剧《青春正步走》、大型系列古装电视剧《刘三姐》《三揭皇榜》,动漫电视剧《心灵之窗》等一批影视作品;电视纪录片《作家肖甘牛》于2009年10月荣获中国第六届电视纪录片党建类银奖;宣传电影《田歌》在全球公映,摘取2010年希腊奥林比亚青少年国际电影节“最佳影片奖”的“评委会大奖”。

《刘三姐故乡的歌》、侗族风情歌舞剧《珠郎与娘梅》、苗族民俗风情歌舞展演《风从苗山来》、彩调歌舞剧《红瑶梦》等新近舞台作品,也是好戏连台;《窗外》《铜鼓敲出壮乡情》等精彩纷呈的小戏、小品、舞蹈、曲艺等近百个舞台作品同样缤纷其中。

(图表制作:姬睿)

上一篇: 陈刚代表我市领取建设平安广西活动先进市牌匾 || 下一篇: 国务院安委办督察组赞扬柳州企业安全生产落实到位