1960年代,毛泽东主席在给江西共产主义劳动大学的贺信中有这样一句话:“你们的事业我是完全赞成的。半工半读,勤工俭学,不要国家一文钱,小学、中学、大学都有,分散在全省各个山头,少数在平地。这样的学校确是很好的。……我希望不但在江西有这样的学校,各省也应该有这样的学校。”“文化大革命”期间,举国上下对毛泽东的崇拜到了无以复加的地步,认为他的话“句句是真理”,“一句顶一万句”,再加上当时的思想意识是:越是艰苦的地方越能锻炼人。因此,全国各地掀起了到山沟里办分校的热潮。鹿寨镇五七中学自然也不能落后,1970年初夏,学校在城镇公社领导的支持下,在离县城10里左右且交通极不方便的龙团岭下,选中了一块荒地作为分校校址。

建 校

分校的校址确定后,全校师生就投入了紧张的建校劳动中。当时鹿寨镇五七中学没有高中部,两个年级的初中生大多是十三四岁的孩子,而当时的机械化程度极低,因此,建校的材料,全部是师生们用肩膀从县城里挑进去的。那一个多月的时间里,几乎每天都能看到从县砖瓦厂到龙团岭的路上,那些十三四岁的孩子挑着砖瓦,牵线似的艰难地跋涉着。个子小、力气小的女同学,一次只能挑4-6块砖(每块砖约5市斤)。老师为了起到模范带头作用,都挑得比较多,像沈艾军、谢院生等老师,每次都要挑二三十块。谢院生老师的个子比较小,每次到五里亭歇脚的时候,担子一放下,半天腰才直得起来。这种情形,使旁边的学生深受感动。

挑砖瓦的队伍浩浩荡荡,师生的干劲热火朝天。但从县砖瓦厂到龙团岭,有10多里路的距离,十三四岁的孩子挑几十斤重的担子走十几里路,也不是容易的事情。因此,半道中,经常会看到同学之间互相关心、互相鼓励的感人事情。身体强壮的同学看到身体弱小的同学走不动了,常会在前面放下自己的担子,回头去接走不动的同学,或者是从同学的担子里拿下两块砖放到自己的担子里。

“文化大革命”以来,学校是由“工人阶级宣传队”或“贫下中农宣传队”管理的。1970年6月,进驻鹿寨镇五七中学的“贫下中农宣传队”成员带领思义大队和交通大队的一些贫下中农来到龙团岭,用泥土冲起了一栋长长的宿舍。7月1日,学校革命委员会成员白克英老师和贫下中农宣传队成员林子凤商量,决定到刚建好宿舍的龙团岭分校去,投身到分校的建设中,过一个有意义的建党节。于是,当天就带领一些已确定念高中的学生(他们是城镇五七中学的第一届高中生。当时升学是不用考试的,小学或初中毕业时,本人报名,学校批准,就可以升学了),并带上一些米和油,直奔龙团岭分校。这些师生,自己动手,上山砍树砍竹子割茅草,和在那里建校的贫下中农一起,又盖起了三间教室和一间厨房。前后不到三个月的时间,一所学校就在荒山野岭中矗立起来了。

生活与学习

1970年8月底,鹿寨镇五七中学的第一届高中班,即高(1)班、高(2)班,和初二年级一个班,共100多名师生员工,打着红旗,从本部出发,浩浩荡荡地正式进入了龙团岭分校。第一批进分校的教职工为:叶萱华、白克英、陶业柳、沈艾军、郑瑞昌、秦润芝、童双林、苏绍昌。

当时的学习条件和生活条件都十分艰苦。像样的房屋只有一栋宿舍和一个厨房,是泥巴冲起的瓦房。没有教师宿舍,没有办公室,也没有电灯。几名教职工晚上分散在各学生宿舍里,和学生住在一起。三间教室均是茅草房,没有墙,是用篱笆围着的。下起大雨,屋顶到处漏雨,地下雨水横流,根本无法上课。

学习条件差,住宿条件艰苦尚可以忍耐克服,而使师生难以忍受的是卫生条件。公社和学校领导当时将校址选定在这里,是因为看中这里有一条小山泉从山上流下来,可以解决饮用水的问题。但龙团岭是一座大山,泉水流淌的路线很长,山上有许多松树,树上有许多松毛虫,这些松毛虫常常从树上掉下来吗,死在水里,把水都染成了绿色。这是自然界的东西,倒也罢了。有时候,附近农村的放牛娃仔故意把屎拉到山泉里,让师生见了,恶心得几天吃不下饭。到这种环境恶劣的地方办学校,是只有那种疯狂的年代才做得出的事情。

尽管自然条件十分恶劣,生活条件十分艰辛,但师生的精神面貌却是崭新的,工作和学习是如火如荼的。那时候流行着这样一句话:“有条件要上;没有条件,创造条件也要上。”没有篮球场,师生将土地平整一下,用木头做起篮球架,安上篮筐,一个篮球场就建成了;没有田径场,体育课和晨跑,学生就绕着山脚的牛车路跑;伙食条件差,师生就自己种菜改善生活;远离县城,师生就自己动手,理发剪发;文化生活匮乏,师生就自己捐书办起图书室,自编自演文艺节目 。

学生们在排练文艺节目 (唐宋供稿)

1970年代初的学校教育,对理论知识是十分轻视的,特别注重的是实践能力。这在一定程度上很好地培养了学生的动手能力和自主学习能力,甚至使学生能够相互学习,共同提高。那时候课程的开设不规范,什么实用性强就学什么。上卫生课时,老师了解到有位女同学的父亲是个老中医,就让她给同学讲中草药知识。那个女同学十分认真,上山采来了好些草药,在课堂上给同学们讲授了这些草药的治病功能和识别方法;上物理课时,老师讲了一些收音机的有关知识后,就将收音机的零件发下去,让学生分学习小组来安装收音机。“文化大革命”期间的教育固然是一团糟的,但就学生社会实践能力的培养这一点而言,还是有其独到之处的。

劳 动

1970年代,劳动课是学校的一个重要课程。分校远离县城,与附近的村子距离也不近,许多生活方面的问题只能自己解决,譬如燃料就是无处购买的。好在分校背靠着龙团岭这座大山,因此,比较多的劳动课就是安排学生去给食堂打柴割草。

那时候无论是单位还是生产队,对土地没有什么归属性的概念。荒地谁想用就谁用,自己的土地只要上级说划给谁就属于谁了,也不用办什么土地使用证。龙团岭分校建起后,城镇公社就在分校旁划出了几亩水田给学生种。这样,分校学生的劳动,除了打柴割草和建设学校外,又多了一项种田的内容。平时的田间管理,劳动强度倒不是很大,到了“双抢”(抢收抢种)时节却十分辛苦。那时候每年一到“双抢”,学校还有到附近农场或生产队帮助“双抢”的任务。有一次接到公社的通知,第二天安排社员来帮助分校犁田耙田,要求分校要将田里的稻子割完。时间十分紧,白天割不完,分校领导只好动员学生挑灯夜战。师生们在田头种下柱子,挂上汽灯。入夜,田头的汽灯“咝咝”作响,将田野照得通明;田里的学生你追我赶,挥汗如雨,场面壮观非常。当时师生们那种吃苦耐劳的精神和劳动的热情,是十分令人敬佩的。

“军事演习”与体育锻炼

1970年代初,中苏关系十分紧张,大战似乎一触即发。全国各地到处挖战壕,挖防空洞,全民都在普及军事知识。龙团岭分校依傍的是一座大山,因地制宜,搞“军事演习”成了分校普及军事知识的一项最好的活动。沈艾军老师虽然没当过兵,但对“军事活动”的内容却很有想法:通过封锁线、抓特务、传递情报、攻占山头、攀越峡谷等等活动都很受学生的喜爱。在很大的程度上,“军事演习”成了龙团岭分校学生最受欢迎的一种娱乐活动。

分校的体育活动是开展得如火如荼的。班级少,他们就以小组为单位组织篮球比赛,许多男同学还有印着“龙团岭”字样的球衣,打起比赛来,也是很有精气神的。最有特色的锻炼,是沈艾军老师搞的象征性长跑。他们提出的口号是“跑到北京去,去见毛主席”。沈艾军老师制作了一张表,标明龙团岭与北京的距离及路经的城市,贴在教室里,然后每人每天跑了多少公里,就填到表上。这一举措,极大地激发了学生跑步的热情,每天跑到了哪里,成了同学们课余的谈资。

也许正是因为军事知识的普及和“军事演习”、体育锻炼的频繁开展,分校的学生有着极高的革命警惕性和强壮的身体。一天凌晨5点左右,廖荣元和张忠明两个同学起来解小便,忽然看见一个农民模样的人背着两个胶轮胎从分校旁的牛车路走过。两个同学觉得奇怪,有大路不走,这人为什么大清早背着轮胎从这里经过?高度的革命警惕性促使两个同学上去把那人拦了下来,进行盘问。面对两名高中学生,那人竟然惊慌失措,支支吾吾讲不出一个所以然。廖荣元便让张忠明去报告老师,自己在荒郊野岭的路上看住这个可疑的人。天亮后,老师派几个同学将这个可疑人押送到县城里的派出所。经过民警的审讯,这人果然是个小偷。他晚上在县砖瓦厂偷了两个轮胎,想送回四排去,不敢走大路,便从龙团岭这条山路绕回去,不料却栽在两个学生娃的手中。

1971年7月,龙团岭分校的那个初中班毕业后,又招了两个高中班,即高(3)高(4)班。1972年7月,高(1)高(2)班在龙团岭分校毕业了。

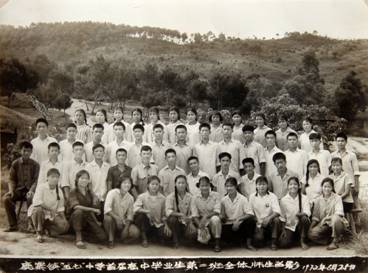

高(2)班在龙团岭分校的毕业照片 (唐宋供稿)

1972年,周恩来总理对教育界的极“左”路线进行了清理,教育界的形势发生了变化,分校就没有再招生。1973年春季,城镇公社和学校的领导都认为,龙团岭的环境太差,不适合办学校,于是将高(3)高(4)班撤回到鹿寨城镇五七中学本部。龙团岭分校变成了一片废墟,又恢复了它的荒凉。

上一篇: 思崖小学忆旧录 || 下一篇:鹿寨县第一座电视转播台