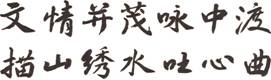

●吴 狄(题字)

从古到今漫长的岁月中,人们描绘讴歌古县城中渡镇的诗词歌赋,着实不少。但对它的秀丽山川、人文历史,能够要而不繁,华而不浮地勾勒,大体上达到“扬州八怪”郑板桥先生提倡的“删繁就简三秋树,领异标新二月花”那种境界,而又情景交融的,当推以下二首七言律诗及分别具体描绘著名八景的八首七言绝句。

1911年10月10日,武昌首义,帝制崩溃,民国成立,全国人民一度沉浸在欢乐之中。因此,每年国庆、春节和元宵节,都要纪念和祝福的。民国初年,在中渡古城武庙的一次元宵游艺庆祝活动中,有人提议赛诗,以赞颂古城山河人文为主题。全场顿时活跃,长歌短调,新诗古词,异彩纷呈。在众多参赛者的作品中,只有前清秀才、日本留学生、曾参加同盟会,正在家乡隐居的陈宝轩先生,以两首七律独领风骚。

其一

西眉秀镇台凌空,

风起鹰扬间气钟。

白塔仙翁劳蝶梦,

南潭赤鲤快登龙。

雷惊瀑布三千浪,

霁后岚横十二峰。

微持麒麟山有色,

擎天一柱起鸿蒙。

其二

如来不二众仙宗,

鳞介白龙应长雄。

金峒拈花邀福寿,

香桥锄月抗羲农。

鸡鸣午夜横秋水,

马跃狂澜遁断虹。

任是西眉烟雨过,

鹅腾碧汉夕阳红。

陈宝轩先生的两首七律诗所以夺魁,除了严格遵循律诗的创作规范,即非常讲究平仄对仗及音律声韵之外,大概是高度概括,遣词洗炼,用生动形象的语言文字,丝丝入扣地勾勒了古城中渡镇的秀丽河山,将很有特色的中渡“八景”尽收笔底,拨动了中渡人心灵中的琴弦,为他们弹奏演唱了一曲热爱家乡之歌。

如果说,中渡镇山奇水秀峒美是它的特点,象一幅幅诱人的风景画,那么,以香桥岩及附近九龙洞为代表的八景,就是这个“艺术画廊”的代表作。名山胜水必有诗。谨将咏中渡“八景”的七绝八首辑录如后。

香桥仙境

香桥载誉古今传,

多少游人觅洞天;

鬼斧神工削奇景,

徐翁痛悔失机缘。

被人们称之为“桃源真境”,坐落在中渡城北面万山丛中的香桥岩,古往今来,不知有多少人在游记与诗词中描述过它,赞颂过它,如再直述白描,确难翻出新意,但一句“徐翁痛悔失机缘”收尾,却能引发读者无限的想像:连著名的旅行家和地理学家,曾游历过大半个中国,写过《徐霞客游记》的徐翁,竟也以错失良机,当年途经古洛容县,未到过香桥为憾事,则其自然风光之美,也就无需再费笔墨了。采取“欲擒故纵”的表现手法,收到了“此时无声胜有声”的艺术效果。

响水涌泉

泉水冰清出翠微,

七弯九曲傍山隈;

飞流直泻莲花石,

十里闻声似隐雷。

前人曾将此景曰“响水鸣琴”。“响水”即今四十八弄口响水电站所在地。春夏之交,河水暴涨,洛江源头从香桥岩地下河中奔涌而出后,“七弯九曲”,顺山势奔腾而下,浪击滩头礁石,溅起朵朵莲花,轰鸣有声,数里之遥可闻。将“响水鸣琴”改称“响水涌泉”,似更确切些;“十里闻声似隐雷”,虽然比较夸张,但声色气势也更雄壮一些。

鹰山挂月

一山飞峙洛江边,

酷似苍鹰羽翼全;

万里晴空碧如水,

峰顶常挂月婵娟。

英山中学后面,旧县村头的鹰山,无论遥看,近看,都非常像一只雄伟的苍鹰。昔人曾在鹰山嘴上题写“鹰山不”三字,意即此处第一,再无第二了。中渡镇又名鹰山镇,即典出于此。如今,将“鹰山”写成“英山”,不符历史。每逢碧天如洗,皓月当空,遥望鹰山,仿佛嫦娥起舞,雄鹰展翅,难怪诗人有“嫦娥戏鹰”的联想。

洛江春讯

洛江一夜起新潮,

两岸平沙掩碧涛;

石锁滩头鱼跃浪,

喜人春讯近花朝。

当代著名诗人艾青先生,曾将大堰河比作保姆。洛江作为中渡人的保姆和母亲,也是千真万确的。她江狭水缓,平静温柔,即便在洪水季节也无大害,绝没有黄河、长江的奔腾咆哮,放荡不羁。洛江,不仅滋润沿江数十万亩农田土地,养育了中渡镇几万人民,还可发电,还可通航。上世纪50年代以前,50吨的船只上可溯湘漓,下则通梧粤。这里的春天来得特别早,残冬刚过,江水泛蓝,鱼跃滩头,燕舞树梢,牧笛横吹,牛儿欢跳,田野秧歌,绿满山腰……一幅“春耕图”和“农家乐”的情景,便在春姑娘的嬉笑声中呈现在人们面前了。身临其境,很容易使人想起唐代诗人白居易在《忆江南》中抒写的“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”的名句。

西眉烟雨

西眉耸翠可人看,

直立碉楼接蔚蓝;

袅袅云烟漠漠雨,

天然画图好江山。

中渡古城,洛江两岸,西眉山顶,远山近水,烟雨迷蒙……。假如你是写意画家,丹青妙手,展纸泼墨,将此诗意境绘成画图,不也可以与著名大师徐悲鸿先生及阳太阳教授的《漓江烟雨图》比一比么?

东岭晴岚

嵯峨峻岭列城东,

何殊巫山十二峰;

雨过天青呈瑞霭,

峥嵘若在有无中。

东岭,名十二岭,又名十二弄,横列在中渡古城东门码头洛江的对岸。嵯峨峥嵘的岭峰,常在冉冉缥缈的瑞霭中似有若无,的确有长江三峡中巫山十二峰的意境。

龙潭秋月

虬龙千载潜深地,

劈浪飞天赴紫虚;

最是风清月白夜,

一泓秋水映沉珠。

龙潭即龙潭河,为月桥屯与新县屯那一段洛江,碧绿幽蓝,深不可望。民间传说,有一条黄龙潜藏江中,故名“龙潭河”。它发怒,洛江便暴涨;它息怒,洛江就平缓。这个传说,很可能是我们古老民族将“龙”当成图腾顶礼膜拜,演化而来的。杭州西湖有“平湖秋月”一景,也有不少诗词纪之颂之。“龙潭秋月”一诗,比起“平湖秋月”诗,就雄浑沉厚得多了,意境也更深远了。

独秀凌霄

擎天一柱起平畴,

独秀凌霄眼底收;

水绕村环峰叠彩,

只疑身在画中游。

此景指朝阳村独寨屯后面那座在千顷田畴中拔地而起的孤峰。由此往西行,至平山镇,一路上还有“三大炮”、“笔架山”等许多直插云霄的山峰,座座雄奇伟岸,千顷良田,村环水绕,很有古人所谓“参天卓立标千古,拔地巍然镇四周”之慨。登临览胜,确实“疑在画中游”。

白居易老先生论诗文有云:“文章合为时而著,诗歌合为时而作。”写作山水诗,亦应如此。如果孤立地为写景而写景,毫无思想寄托与情怀抱负,用词遣句再华丽,表现手法再奇巧,也没有艺术生命的;相反,则可将读者的思想感情,激励升华到爱乡爱国,努力建设小康和谐社会实现中国梦的境界。(信息来源:鹿寨文史资料第十五辑)