1986年,阳光炽热、正直,仿佛一轮烈日在我心里打铁。

那一年,我教书,恋爱,写诗,读书,这四个事情几乎构成了我全部的生活。那时我在柳州郊外的一所学校教书,那儿茂林修竹,空气新鲜。我的教学任务是给学生讲授汉字、语法、修辞、逻辑方面的知识。因为心中有梦,讲授这种枯燥的内容没有给我带来无味的感觉,反而有回到民国时代教书先生的恬淡心境。每周我只有六节课,在一种平静缓慢的节奏里度过每一天,其情也欣欣。对于那时才二十三岁的我来说,这种闲适的生活状况给了我去追撵文学的极好心境和时间便利。那时的空气是干净的,干净的空气里弥散着文学的分子,这种分子如桂花的馨香在人的灵魂里扩散。那时没有互联网和手机,没有大众的流行时尚,从纸质的杂志、书籍阅读文学作品成为一种十分重要的精神生活方式。当一个国家从“文革”十年的百般禁忌走出来不久,文学以一种安魂曲的方式为社会打开了人性和思想的禁忌,让人的目光有神、心潮如海,在文学的抚慰中去平息命运的瘢痕、憧憬美好的未来。在那种文学热的时代里,凭着文学就可以在这个国度的每一个角落找到知音,而且喜欢文学的人可以基本认定其为好人。20世纪80年代里,我的一个朋友在火车上拿着一本文学杂志对女乘务员说,这上面有他的诗,女乘务员为此替他免费安排了卧铺并给他打来了热腾腾的面条。这不是编扯的故事,在那个单纯的年代里,对文学对知识的由衷崇拜是真实的。从少儿时代开始,和当时中国的很多孩子一样,我一直有一个伟大的作家梦。从我读大学中文系开始,特别是1981年才十七岁就陆续在省部级专业文学杂志发表诗歌以后,我这种做一个优秀作家的野心得到了加强。我记得1986年我每月的工资才五十四元,从现在来说仅仅够在必胜客餐厅吃一次洋快餐。但当时,诗歌的狂想每天都冲击着青春的心壁,我压根儿没有清贫的感觉。活在清贫中而没有清贫的感觉是幸福的,这种不为人所知的幸福却是奢侈的。在我的单身宿舍里,最值钱的物品就是一对九公斤的哑铃,它们每天都在为一个年轻诗人的肌肉发达而快乐地挥舞着。

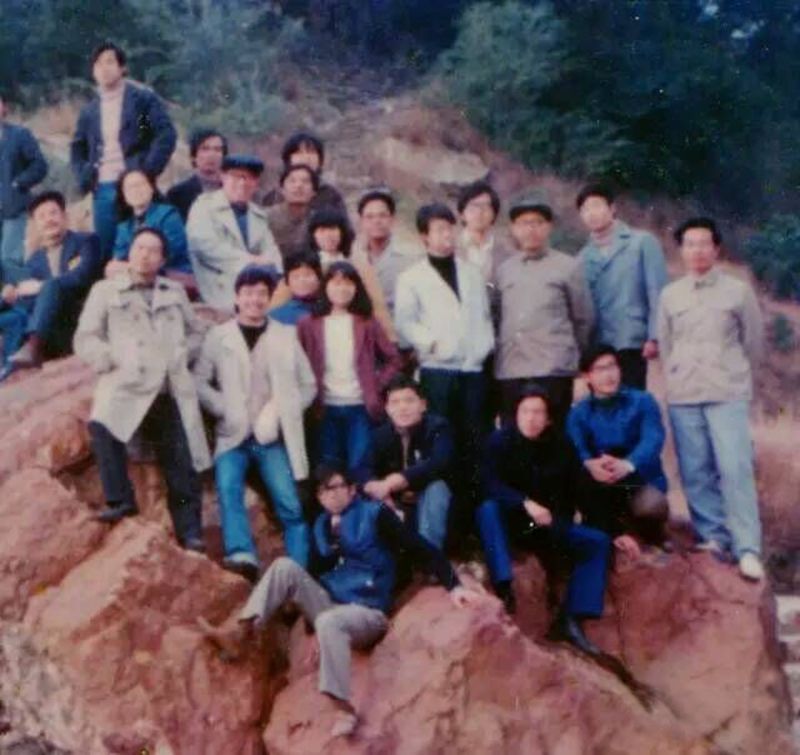

1985年,参加梧州笔会的广西青年诗人集体照。

很多年以后我发现,那个年代的不少诗人和我一样,是因为诗歌收获爱情的,是从诗行的幽径那头迎来了喜欢诗歌的妻子的,而且她们大多气质优雅、知书达理。在郊外的校园生活里,我最喜欢做的事情就是每天黄昏时分,和一个年轻的女教师后来成为我妻子的人,在晚风里牵着手散步,一边走一边像神父布道一样向她谈论我新写的诗作,谈论《月亮和六便士》《第三次浪潮》和高更的“塔希提”,等等,兴之所至时我甚至会朗诵起金斯伯格的作品,直到夜色隐没一路经过的竹林、草地、水塘。那时,还没有出现今天普遍存在的环境污染、金钱至上、贫富悬殊、诚信缺失、信仰危机和尖锐的社会矛盾这些问题,我所看到的社会像一个奋发有为、积极向上、朴实正派的青年,有一头黑亮的头发,和我们一起走在路上,眺望前方。

1986年,流在我诗歌血管里的血是热烈的、赭红的、纯净的,这注定我的诗歌和一条红色的河流结下不解之缘。那年夏天,《广西文学》杂志的一封信件落到我的手中,邀请我作为代表性青年诗人参加广西作协和《广西文学》杂志组织的一次赴红水河体验生活的活动。在此之前,在我的关注里,我感到了一条遥远的红水河充满了神性的喧哗与骚动。

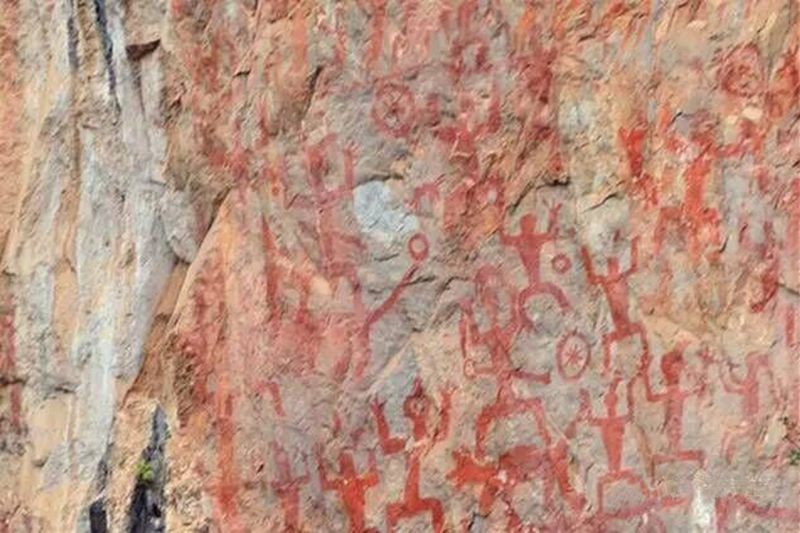

80年代给了广西百越境界作家群文化神启的宁明花山壁画。

当红水河流入20世纪80年代中期,她赭红浓酽的激流,溅湿了当代广西文学史厚重的一页。刚刚进入80年代,广西文学创作仍处于边缘化的状态,面临着破局的困难和尴尬。包括那个时候的诗歌,很多人还是按古典加民歌的方式去写诗。那时,国内逐渐呈现一种开放的文化之风,这股扇形的风也吹动着一个编辑部小小的窗口。1985年,《广西文学》副主编张辛,这个富于眼光、思想开放、温柔敦厚的长者,这个让我们尊敬的山东人,是他把杨克从广西作协调来《广西文学》杂志社担任诗歌编辑。杨克走马上任后,一改陈旧、窒闷的广西诗歌写作境况,带动了一大批广西青年诗人向现代写作方向发展。当时的《广西文学》杂志作为一个边远省区的期刊,表现出很大的开放性和包容性,除培养、发掘本土作者以外,同时将选稿的眼光投向全国,西川、阿吾这两个著名诗人的处女作,就是发表在杨克刚刚当诗歌编辑不久的《广西文学》杂志上的。2014年在长沙岳麓山召开的湖广诗会上,湖北诗人大头鸭鸭对我说,在80年代的省级文学杂志里,他和一群身边的诗歌爱好者最喜欢《广西文学》和《飞天》这两个杂志的诗歌,以能在此发表诗歌为荣。那个时期,受拉美魔幻现实主义文学影响,特别是受马尔克斯《百年孤独》的启示,整个中国文坛涌起了寻根文学热潮,这引发了广西几位有见识的青年作家、诗人对本土文化的沉思。1985年3月,梅帅元和杨克发表了《百越境界——花山文化与我们的创作》一文,主张打破现实与幻想的界线,抹掉传说与现实的分野,让时空交叉,将我们民族的昨天、今天与明天融为一个浑然的整体,期冀沉寂多年的广西文学从骆越文化的厚土中轰然崛起。这是中国文坛第一篇寻根文学的宣言,比韩少功那篇著名的《文学的根》发表早了一个月。这篇文章发表前,据说梅帅元、杨克、张仁胜、林白他们几个既亢奋又紧张,经常聚在一起反复讨论这个具有划时代意义的命题,在争论中渐然趋于一致的意见。现在想来,这群可爱的文学狂徒有点类似于大革命前夜的热血青年,敢于冒险、死磕,他们有改写广西文学史的雄心。所幸的是,他们的主张得到广西文学前辈和国内文学界的认可甚至激赏,这让心上悬着一块石头的他们长长嘘出了一口气。那阵子他们简直像着了魔,言必称百越,像发传单一样扩散一个小众群体的文学革命理想。这些视文学为生命的青年才俊,他们是严肃而诚恳的,不知疲倦地研读了大量的壮族文化资料和东西方人文著作,以一批地域特色浓郁而又充满现代意识的优秀作品作为百越境界理论的有力支撑。我记得1985年12月在梧州举办的广西青年诗人笔会上,杨克、林白总是一脸笑眯眯地在大伙中宣传百越境界,俨然开辟新教区的教父和教母,那种热忱的态度让你不得不信任他们,于是乎成功地鼓动我们一批青年诗人加入了泛百越文学方阵。此后,我们把目光也齐刷刷地投向了红水河,把这条孕育了百越文明的河流视为精神图腾。 (转载2016年3月《广西文学》。未完,待续)

刘频,男,60后,广西柳州人。1983年7月毕业于广西师范大学中文系。做过教师,曾在基层党委挂职锻炼。现任柳州市政协副秘书长,广西壮族自治区政协委员。20世纪80年代初以来在《诗刊》《星星诗刊》《上海文学》等国内外上百种报刊发表大量诗歌,有作品入选《中国诗歌精选》《中国年度诗歌》《中国最佳诗歌》《中国新诗年鉴》等重要诗歌选本和数十种优秀诗歌选本。多次获奖。出版诗集《浮世清泉》《雷公根笔记》。被广西作协特聘为“文学桂军‘1+2’文学工程”导师。2010年10月与友人创办广西“麻雀”诗群,同年创办《麻雀》诗刊并出任主编。